Tras las elecciones del 27 de mayo, la segunda vuelta presidencial en Colombia el próximo domingo 17 define bastante más que el nombre de quien ocupará la primera magistratura. Las novedades que presentó la primera vuelta y los movimientos hacia la segunda. Los proyectos en confrontación. Los desafíos para el movimiento popular.

Resultados

La primera vuelta presidencial en Colombia el pasado 27 de mayo expresó una serie de elementos novedosos en el escenario electoral. Con una fuerte “tradición” de abstención de la mayoría de la población, el primer elemento destacable fue el aumento la participación electoral. De los 36.783.940 de electores autorizados/as, votaron 19.636.714, lo que representa el 53,38% del total, contra el 40,09% de participación en la primera vuelta de 2014 (vale señalar que este “elevado” porcentaje celebrado en los medios masivos es muy similar al “bajísimo” porcentaje con que esos mismos medios caracterizaron la elección en Venezuela, en ambos países el voto no es obligatorio).

Otro de los elementos novedosos, que sin duda se refleja en una mayor participación, es la aparición de propuestas diversas. En este sentido, además de la candidatura de Iván Duque por el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, alcanzaron a ubicarse entre los primeros tres puestos las candidaturas de Colombia Humana, liderada por Gustavo Petro y la Coalición Colombia encabezada por Sergio Fajardo, el Partido Liberal, y el Vargas Llera. Este último caso es indicativo de que la conocida “maquinaria electoral” que controlaba el oficialismo jugó a favor de Iván Duque.

Los proyectos en disputa I: Iván Duque

El próximo 17 de junio se define en Colombia cuál de los siguientes dos escenarios políticos posibles se abrirá para la próxima etapa. Iván Duque es Álvaro Uribe. Esto significa la solidificación de un país en el que sigue imperando el terrorismo de estado, con sus 7 millones de desplazados/as, sus “falsos positivos” militares y judiciales, con las y los presos políticos que se cuentan por cientos y miles. Es un país en el que el paramilitarismo en combinación con las fuerzas represivas garantizan un modelo extractivista, de concentración extrema de la propiedad de la tierra y de la propiedad en general, de niveles de miseria y precariedad laboral extremos, de persecución a cualquier tipo de oposición política y social. Es el país en el que el imperialismo de los Estados Unidos mantiene sus nueve bases militares y que en la coda final del “nobel de la paz” refuerza la orientación de subordinación y militarismo al ingresar como socio global de la OTAN.

Es la continuación del país en el que la Doctrina de la Seguridad Nacional no sólo sigue vigente como en la mayoría de los países de América Latina, sino que lo hace con una campaña permanente de estigmatización como “enemigo interno” de toda alternativa; con nombres cambiantes desde inicios del siglo XX, hoy el mote de moda es el del “castrochavismo” y combina el rol de agresión a Venezuela con la exclusión de cualquier alternativa democrática o progresista.

De forma más coyuntural, el triunfo de Duque significaría el tiro de gracia contra los Acuerdos de Paz de La Habana con las FARC –EP (hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), ya atravesados por profundos y centrales incumplimientos de parte del Estado, a la vez que una reversión de los diálogos de paz que también en La Habana están llevando el gobierno colombiano con el ELN.

Los apoyos a Duque para la segunda vuelta se vienen extendiendo. El Partido Conservador, del que proviene Marta Lucía Ramírez, la candidata a vice del uribista, ya definió su apoyo. De la misma forma lo hicieron el ex vicepresidente de Juan Manuel Santos, Vargas Lleras, y el Partido Liberal. Menos visibles pero de fundamental importancia en la movilización territorial, también reafirmaron su apoyo MIRA y Colombia Justa Libres, partidos evangélicos cuya prédica contra el enfoque de género cobró notoriedad en el plebiscito de 2016 (al que denominaron “lesbiscito”).

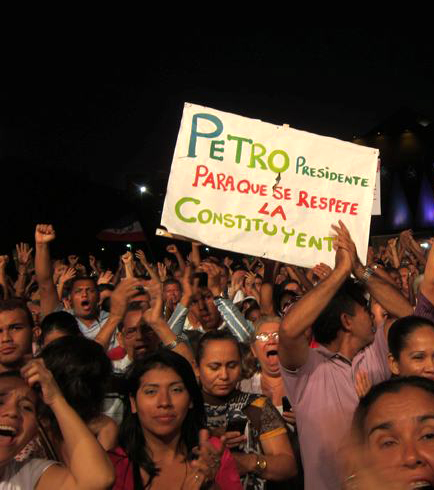

Los proyectos en disputa II: Gustavo Petro

Ex integrante del M-19 (movimiento guerrillero desmovilizado a comienzos de los 90), ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro representa un opción democrática y progresista. Si analizamos comparativamente lo que fue la segunda vuelta de 2014 en la que se enfrentaron Oscar Iván Zuloaga (el candidato uribista) con Juan Manuel Santos (ex ministro de Defensa de Uribe),en ese momento, el triunfo de Santos significaba la continuación de la mesa de negociaciones de La Habana y la posibilidad de llegar a los Acuerdos de Paz. Desde esa perspectiva gran parte del movimiento popular votó por el actual presidente. En el balotaje actual Duque representa lo mismo que Zuloaga, pero la figura de Petro da cuenta de un crecimiento de una alternativa de democratización por fuera de los partidos tradicionales.

En el discurso del domingo por la noche, Petro realizó una invitación explícita a Sergio Fajardo de formar un gobierno conjunto. Si bien hay puntos de contacto entre las propuestas de ambos armados políticos y en particular el eje anticorrupción y de la paz, no significa que de modo mecánico todos esos votos vayan a Petro. En estos días, el tercero de la primera vuelta definió que la Coalición Colombia como tal no apoyaría a ningún candidato y que él votaría en blanco. Hasta ahora dos de los partidos integrantes de la Coalición, el Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde se posicionaron a favor de Petro. Lo que hagan los y las más de cuatro millones de votantes de Fajardo tendrá una importancia sustantiva en los resultados del balotaje. Sin embargo, cualquier proyección debería considerar no sólo que la maquinaria electoral puede haber estado más desdibujada que en otras oportunidades, pero no desapareció. Además, el fraude es habitual y en un contexto en el que todos los grandes aparatos políticos apuestan al mismo candidato (a diferencia de lo ocurrido en 2014) no habría razones para dudar de que será una herramienta más en la compulsa.

Las perspectivas posteriores al 17 de junio

Resulta complejo evaluar si, en caso de ganar, Petro podría llevar adelante su programa de poner fin al extractivismo, de construir una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles (incluyendo el universitario), de un sistema único de salud que sustituya a las empresas, de distribución del ingreso (su apuesta a hacer crecer la clase media). No está de más recordar que el gobierno no es el poder y que la clase dominante colombiana consustanciada con el imperialismo yanqui cuenta con una experiencia represiva y sanguinaria de más de un siglo. Pero por primera vez en muchos, años está la posibilidad de que se abra una transición democrática. Visto desde Argentina este objetivo puede parecer de mínima, sin embargo, hay que recordar que en dos de las ocasiones en que esto ocurrió en Colombia terminó con el asesinato del candidato y con un baño de sangre contra el movimiento popular. Esto fue lo que pasó en 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y en 1987 con Jaime Pardo Leal.

Por eso, un triunfo de Petro resulta una condición necesaria (si bien no suficiente) para frenar la escalada de asesinatos, cárceles, y pedidos de extradición hacia Estados Unidos que ya se viene desplegando en contra del movimiento popular del hermano país, contra las y los combatientes de la insurgencia desmovilizada de las FARC – EP, contra las y los combatientes del ELN.

Se avecinan horas definitorias en Colombia y es una necesidad evitar un triunfo del uribismo. Si a pesar de la adversidad se consigue el triunfo de Petro, el movimiento popular podrá contar por primera vez en décadas con un escenario de condiciones mínimas para el ejercicio de la pelea política. Por supuesto, también en este caso, la organización y movilización del pueblo será imprescindible para defender la paz con justicia social que hoy reclama la Colombia raizal y profunda, y reconstruir, desde esa base, una propuesta política que pueda poner de nuevo en el horizonte la lucha por una transformación de fondo.